Il lettore di Barnum già conosce il Dr. Paul Wolff, uno dei più innovativi fotografi del primo 900 (www.barnum-review.com/it/portfolio/dr-paul-wolff-il-principe-del-glamour/). Colto, eclettico, impeccabile nelle inquadrature e… buon imprenditore di se stesso.

Quando a Berlino, nell’agosto, del 1936 si celebrano i Giochi Olimpici, gli XImi dell’era moderna, il Dr. Wolff non può mancare. E non si presenta da solo. Ha con sé un piccolo staff: i fotografi della sua agenzia. In primis il fido Alfred Trischler cui affida il difficile compito di cogliere quel che accade sui campi di gara. Lui invece farà base in tribuna stampa e si aggirerà tra la folla per documentare, col suo occhio attento che non lascia scampo, il “controcampo”.

Dalle immagini realizzate nascerà un libro, Olimpiadi 1936, che in Italia pubblica Bompiani: un testo di Bruno Roghi; note, in tre puntate, dello stesso Wolff; 111 immagini; accurate tabelle con i dati tecnici di ogni fotografia pubblicata (obiettivo, tempo di scatto, diaframma e condizioni della luce) e la classifica delle gare. Le fotografie che seguono sono tratte da quel libro che segna un importante capitolo nella letteratura della fotografia olimpica, il primo.

La prosa di Roghi, il più famoso giornalista sportivo della sua epoca e allora direttore de La Gazzetta dello Sport, è infarcita della retorica di quegli anni. Ai Giochi gli italiani arrivarono dotati di un Impero fresco fresco (Addis Abeba era caduta il 5 maggio), e nella classifica non ufficiale per nazioni si classificano al terzo posto, dopo Germania e Stati Uniti. Vincono nel calcio, nella scherma e con l’aquilana Ondina (Raimonda) Valla, la mammina volante, nella corsa veloce a ostacoli. “E se venimmo a Berlino fu anche, e soprattutto, per dimostrare alle genti di ogni razza che il nemico più turpe, le Sanzioni, lungi dallo spezzarci le ossa, noi l’avevamo affrontato, smascherato, battuto nello Stadio dell’Onore, per la gloria dell’Italia” scrive Roghi. Ma siccome il mestiere lo conosce aggiunge anche i numeri dei giochi: 53 nazioni, 20 sport, 5mila atleti, 131 ettari di impianti sportivi.

Alle parole di Roghi seguono quelle di Wolff, e lì arriva il bello. Il fotografo si lamenta della burocrazia degli accrediti ai fotografi (bracciale rosso e bracciale bianco per i diversi settori con l’impossibilità di scambiarli); dell’intransigenza degli addetti ai varchi; delle rimostranze degli spettatori che siedono dietro di lui ogni volta che per scattare una foto si alza in piedi; e, soprattutto, dell’inadeguatezza degli obiettivi, anche dei più sofisticati disponibili all’epoca, per avvenimenti di tale specie. Il suo teleobiettivo più potente, il Telyt/Leitz da 20 cm. (oggi si direbbe 200mm.) montato su una delle tre Leica che porta al collo, alla prova dei fatti, non risponde alle esigenze della fotografia sportiva in stadi di quelle dimensioni. E per buona misura, come fanno sempre i fotografi di attualità, ce l’ha anche con luce che non è (quasi) mai quella giusta.

Però, con sorprendente vivacità, Wolff partecipa anche le forti emozioni che un avvenimento del genere gli provocano: “Tento di tenere ferma agli occhi la mia macchina fotografica, e sento che mi trema tra le mani”. E l’ansia che lo pervade: “Non ho tempo di cambiare l’obiettivo… lascio scivolare di mano un apparecchio per tosto afferrarne un altro… odo salire a me il ticchettio delle macchine da scrivere, il ronzio dei fogli voltati, le voci sommesse dei giornalisti che lavorano febbrilmente”. Vuole essere anche il primo a distribuire il materiale scattato: ”Con un balzo mi precipito alla porta orientale, mi getto nella prima automobile, prendo posto a fianco dell’autista, gli mostro la mia tessera, gli dico che deve fare il prima possibile per condurmi nel minor tempo possibile al mio laboratorio che ho istallato nelle Friederichstrasse. I colleghi mi attendono, mi strappano di mano i films; due ore dopo un ragazzo si precipita, con le fotografie, all’aeroporto di Tempelhof, un altro ai treni notturni, un terzo alle redazioni dei giornali berlinesi…”.

Sono quasi commoventi questi racconti in epoca di fotografia digitale, di superteleobiettivi, di trasmissione “alla velocità del pensiero” di qualsiasi immagine su qualsiasi computer collegato… nell’universo!

E tanto per citare una foto, si guardi il ritratto di gruppo che Wolff fa ai suoi colleghi. Alcuni hanno in mano, o al collo, ancora macchine fotografiche a lastre, lente, ingombranti, con mirini che permettono sì e no l’approssimazione delle inquadrature. E le “moderne” piccole Leica appoggiate alle fronti sono dotate di strani mirini “sportivi” che sembrano come autocostruiti. Tutti attendono quel momento decisivo che dovranno cogliere, avendo a disposizione un solo clic: altro che le sequenze in automatico di decine di scatti al secondo delle reflex di oggi!

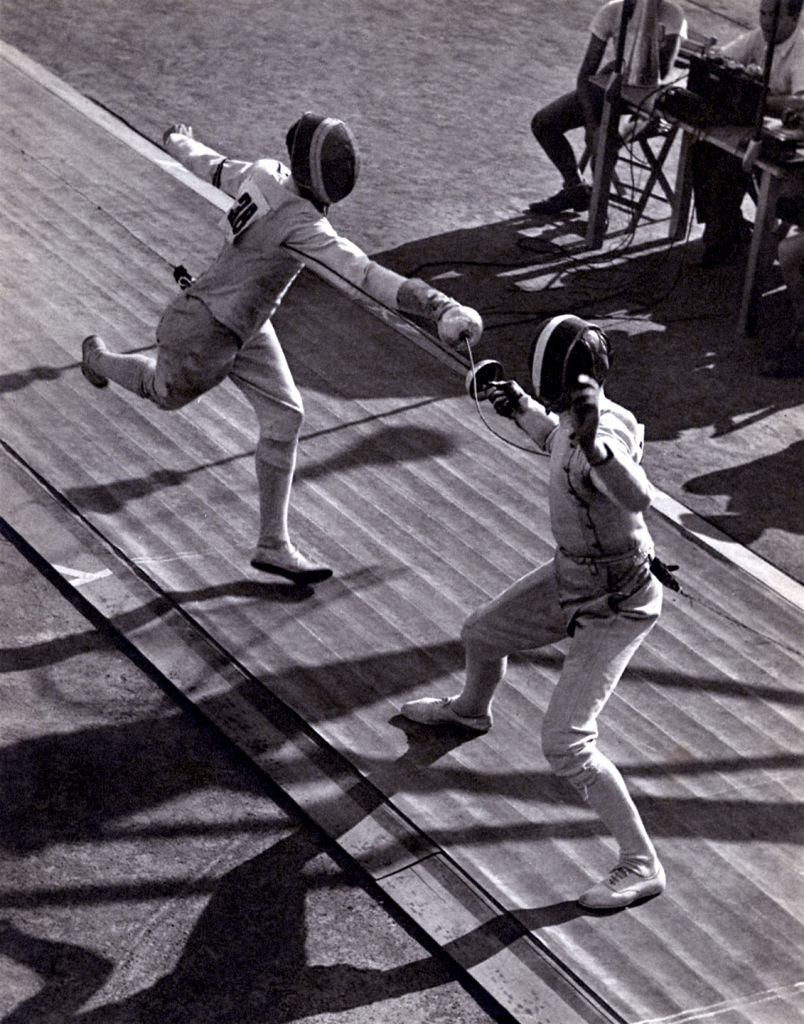

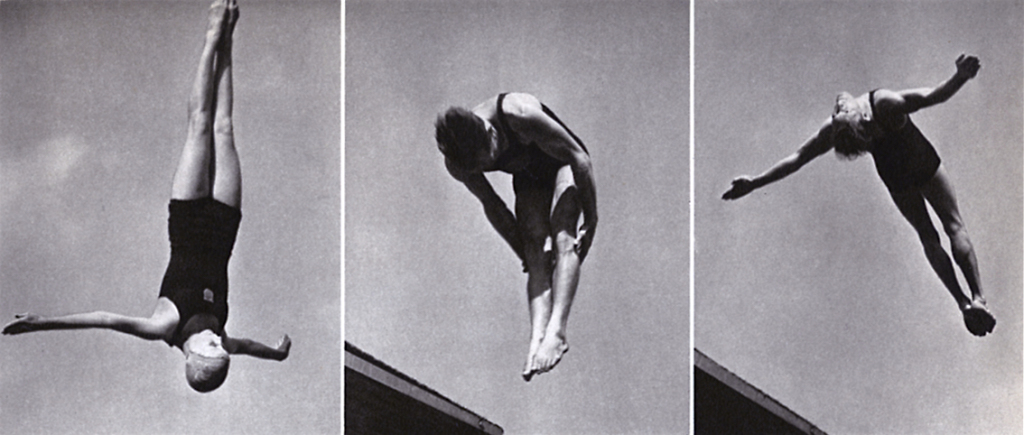

Le fotografie dello staff di Wolff, che non sono attribuite singolarmente ai diversi autori, ma che mostrano uno stile riconoscibile (di una bottega, come si sarebbe detto nel Rinascimento), commuovono a loro volta. C’è sempre umanità nelle inquadrature, e un po’ di “mestiere”. Non manca nel libro (e in questo servizio) un’immagine della più ricordata interprete visiva di quella edizione dei giochi: Leni Riefenstahl, (non menzionata nelle didascalie) l’autrice, pluripremiato, del primo documentario “vero” girato su una edizione dei Giochi, Olympia (1938). Come si vede, la giovane donna che affianca uno dei suoi cameraman su una comoda impalcatura costruita solo per lei, ha lo sguardo attento sulle competizioni, e stringe nella mano destra quello che ha tutta l’aria di essere un comando di scatto a distanza! Insomma l’operatore inquadra e mette a fuoco, ma a dare il via alle riprese ci pensa lei!