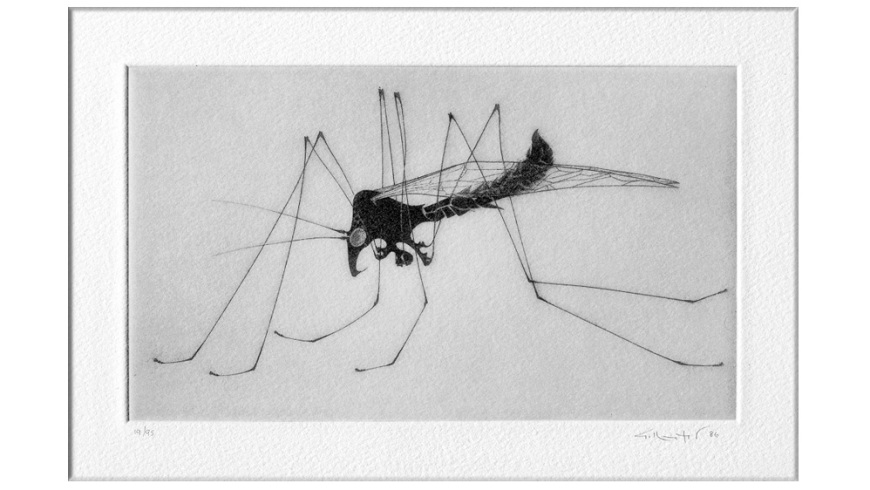

Ho incontrato Gabriel Kantor nel suo atelier studio di Bellagio, dove vive ormai da più di trent’anni. Figlio d’arte, ha un passato di musicista, in Argentina, e di pittore e incisore in tanti paesi del mondo, dal Perù agli Stati Uniti, dall’Olanda a Israele. Stampe e disegni, selezionati per l’occasione, erano acconciati con un tocco di e garbata teatralità, come conviene. Gabriel mi ha spiegato, con accuratezza di dettagli, come ha piegato le tecniche classiche alla propria ricerca. Mi sono appassionata alla sua scelta delle carte e dei pass-partout, studiati e scelti a uno a uno per appropriate cornici. Dimensione, grana e colore: niente è lasciato all’occasionalità. Per ogni stampa, ogni più piccola variante, genera effetti diversi. L’artista li prevede e li insegue, in continua sperimentazione. Senza traguardi. Il suo sguardo meticoloso sfida i limiti imposti dai materiali e ritrova negli erbari e nelle tavole del tardo Rinascimento, del Sei e Settecento, fonti autorevoli d’ispirazione. Nella tradizione antica la rappresentazione delle varietà di specie botaniche, orticole, zoologiche, si fondava nell’aspirazione alla classificazione ed esplorazione del “gran libro della natura”, e insieme mirava a rintracciare la valenza simbolica di quelle forme, ciascuna indicata come exempla di vizi e virtù, insidie e promesse, diversamente, nell’attitudine di Gabriel, entrano in gioco il ruolo esemplare dell’artista, moderno inventore di forme, e insieme l’autonomia delle tecniche e il loro impeccabile dominio. La sua mano insegue le linee elegantissime di una libellula o di una zanzara, dei loro corpi allungati, membranosi a tratti, asseconda quelle forme che si assottigliano sino allo spasimo. L’articolazione cromatica del piumaggio di un minuscolo colibrì si offre dunque in tutta la sua attrattiva, per le estenuanti difficoltà che offre nella traduzione in bianco e nero, tanto più se posta in dialettica con le qualità tattili del fogliame dintorno.

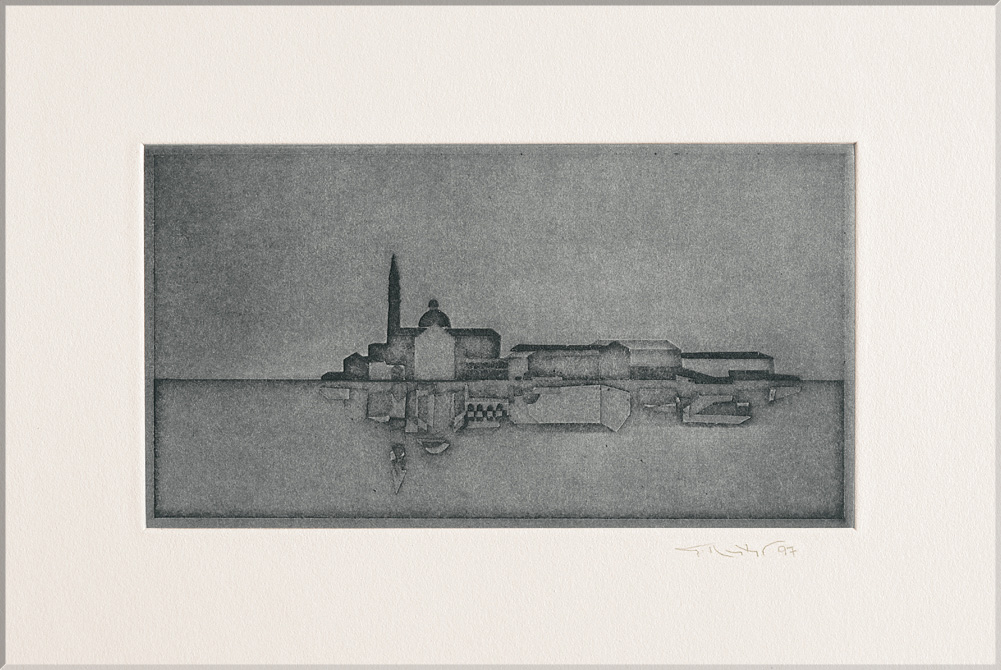

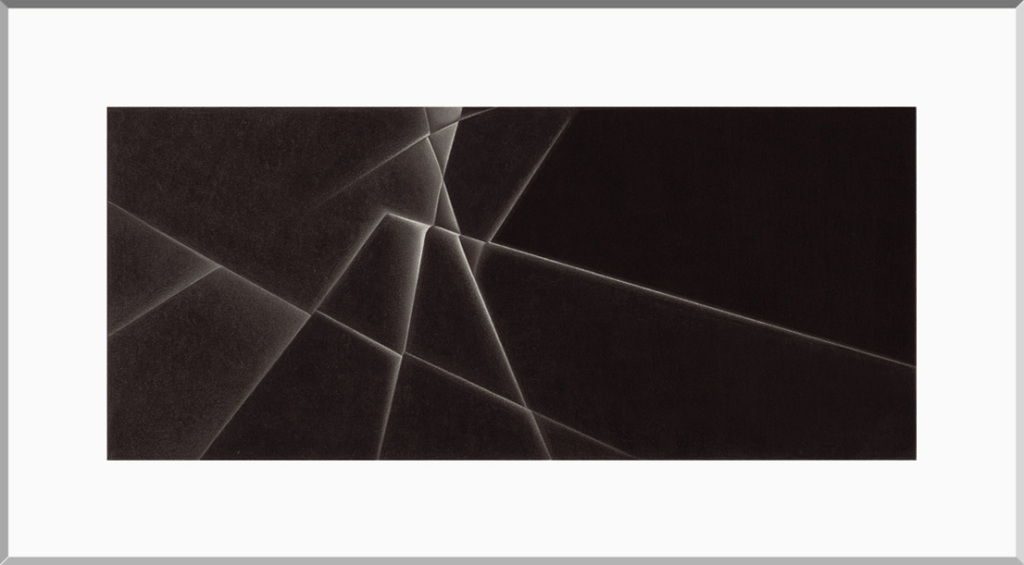

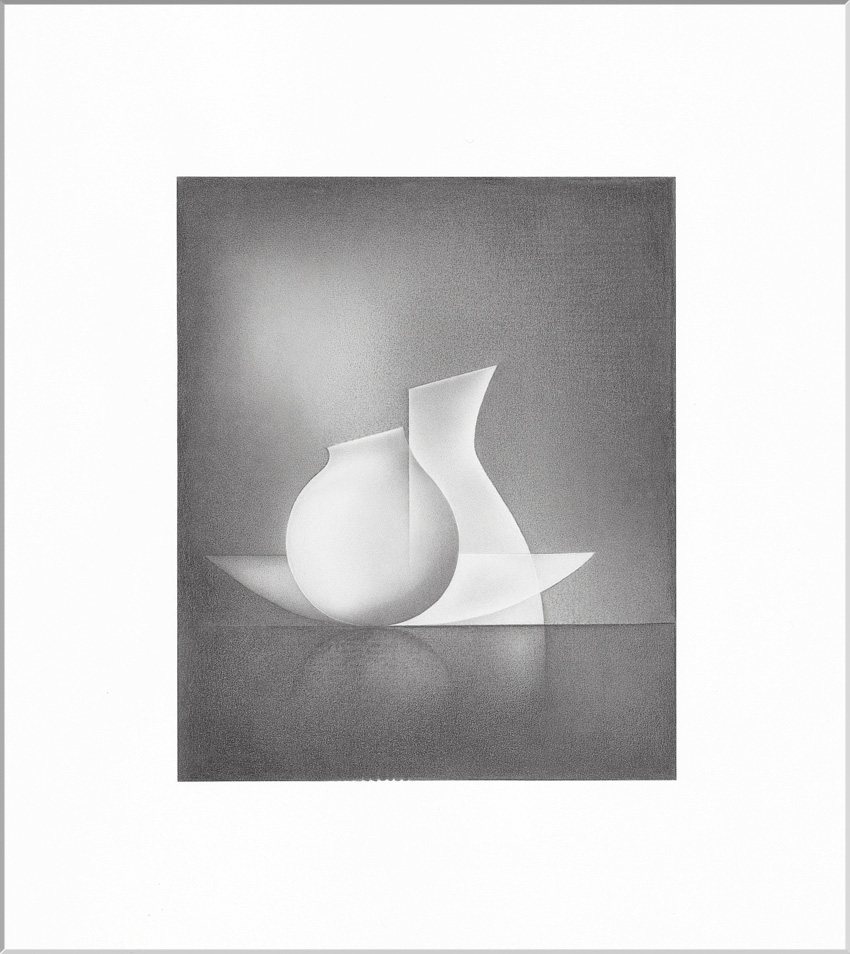

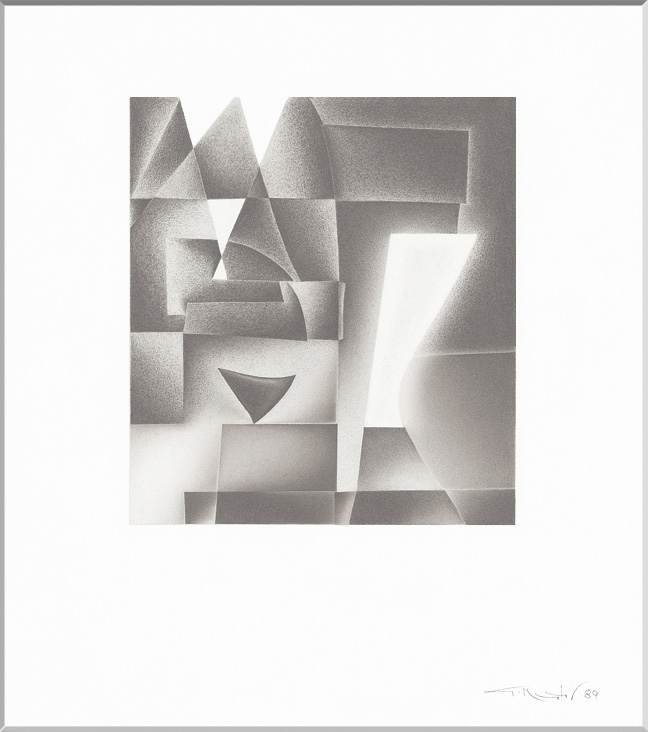

All’estrema analisi si appaia la capacità di astrazione e trasfigurazione. E non stupisce rintracciare le medesime qualità nelle acqueforti che raffigurano brocche, caraffe e ciotole, sullo sfondo di astratte texture di luce come nella raffigurazione di un paesaggio lagunare, così evocativo di atmosfere veneziane. Altrove si apre ai nostri occhi, fra le brume invernali, l’immagine del piccolo paese di Limonta, affacciato sul ramo sud orientale di Como, dove alla descrizione meticolosa dei dettagli – gli alberi stecchiti dal gelo, le balze erbose, i riflessi del lago – corrisponde l’evanescenza fiabesca della veduta, sfuggente, languida perfino. L’interesse per la limpida bellezza della geometria si fa sogno di perfezione, d’armonia intellettualmente ordinata, senza errori e casualità, mentre la frammentarietà del visibile si ricompone in uno schema semplice e compiuto. Ritorna agli occhi nostri il silenzio sospeso di una città inabitata, talvolta resa con segni appena percettibili, talvolta invece con accelerazione di tocchi. Nascono forme allungate di siglata eleganza, arcuate come una finestra gotica, crudeli come un taglio di rasoio. Avviene così che dall’adesione severa all’analisi si trapassa all’astrattismo più audace. Ogni oggetto o insetto o forma si distingue come esperienza di luce, assorbita o respinta in varia misura. Tutto è calcolato: le gradazioni dei grigi, lo spessore e la profondità dei segni, dei graffi e delle morsure, modulano le possibilità delle tecniche alla ricerca degli effetti di luce. All’osservazione delle cose, sopraggiunge il gusto puro dell’intuizione, del gesto per il gesto: così in alcuni degli autoritratti, o in certe sintesi di paesaggio. Colpi di fioretto, nella sfida, vinta, con l’assolutezza e la semplicità del bianco.